文中用語で開山は初代のご住職、開基は大檀那。

「だんな」です。

私も我が家では「だんな」ですが、妻からは「なんだ」と言われています。

落語風歴史探訪にお付き合いを!

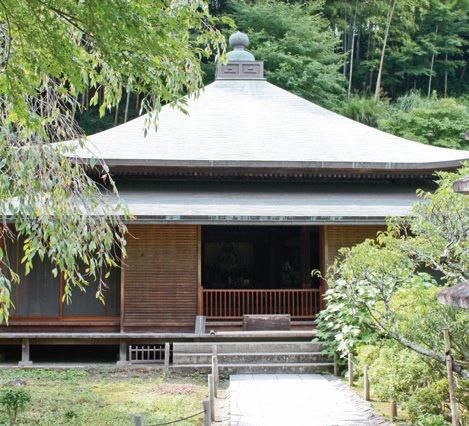

多くの女性を救った北鎌倉の駆け込み寺

東慶寺は駆け込み寺としておなじみで明治中頃までは尼寺でした。

開山は北条時宗公夫人で覚山尼。

五世用堂尼は後醍醐天皇の皇女です。

二十世天秀尼は豊臣秀頼公の娘で養母は徳川家康の孫娘の千姫です。

天秀尼が入寺の際、家康が彼女に望みを聞くと代々の縁切寺法の存続を頼みます。

家康がこの願いを聞き入れた事により、江戸時代には多くの女性を助けました。

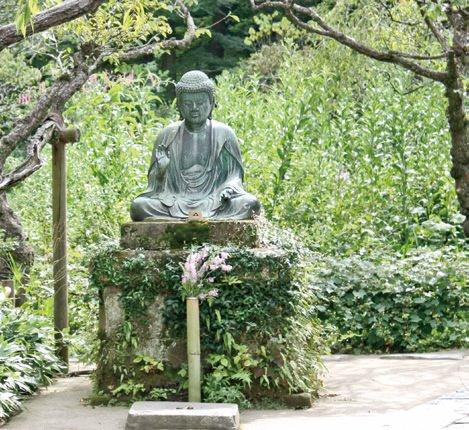

東慶寺川柳

昔は、亭主の方から離縁ができましたが、女房のほうから亭主に離縁話を持ち出せなかった時代。

どうしようもない亭主の場合には、東慶寺へ駆け込んで三年間、修業をしますと亭主と離縁できて、それが川柳に詠まれています。

代表的なのは

「出雲にて結び鎌倉にてほどき」

というのがあります。

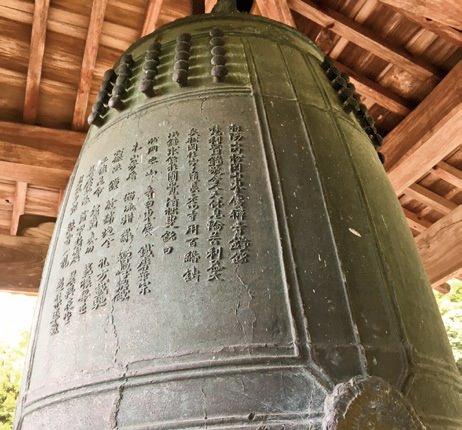

伊豆韮山に残る旧東慶寺の梵鐘

東慶寺創建当初の梵鐘は伊豆韮山の本立寺に現存。

梵鐘の銘文に「東慶禅寺」とあり東慶寺開基9代執権北条貞時公夫人の「圓成」名も。

江戸時代のお寺の夫人の記事に、寺に無いほうがよいのが三つある。

一つは釣鐘、毎日時を告げるために撞くのが大変。

一つは松の木、毎日落ち葉を掃くのが大変。

もう一つ、おまけに姑!(笑)

かん治さん

「鎌倉検定は1級で

お酒は2級を飲んでいまして、

プレゼントをいただきますと喜んでサンキュウと言っています」

がお決まりの自己紹介。

「鎌倉ガイド」としても活躍する湘南通のアマチュア落語家。