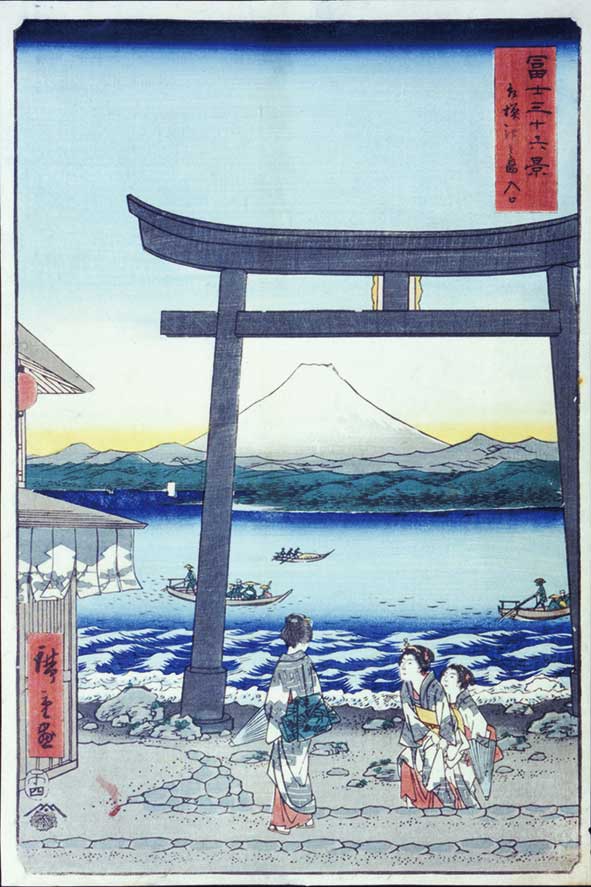

浮世絵「冨士三十六景 相模江之島入口」は歌川広重作です。

江島神社の青銅の鳥居の奥に富士山が描かれていて、実際にはありえない構図ですが広重は「江の島と富士山」のセットの画面構成を優先して見る側を楽しませてくれています。青銅の鳥居の見どころを紹介します。

鳥居に「江島大明神」の額が掲げられています

◆鳥居の注連(しめ)縄も青銅で作られています

鳥居は延享4年(1747)に創建され、江の島全体に神様がおられることを示しています。

江戸期には江島三社の惣鳥居として「大弁財天」の額が掛けられていたようです。

額の下の注連縄も青銅で作られて、柱の下には波の模様が入っているのは海辺の鳥居を象徴しています。

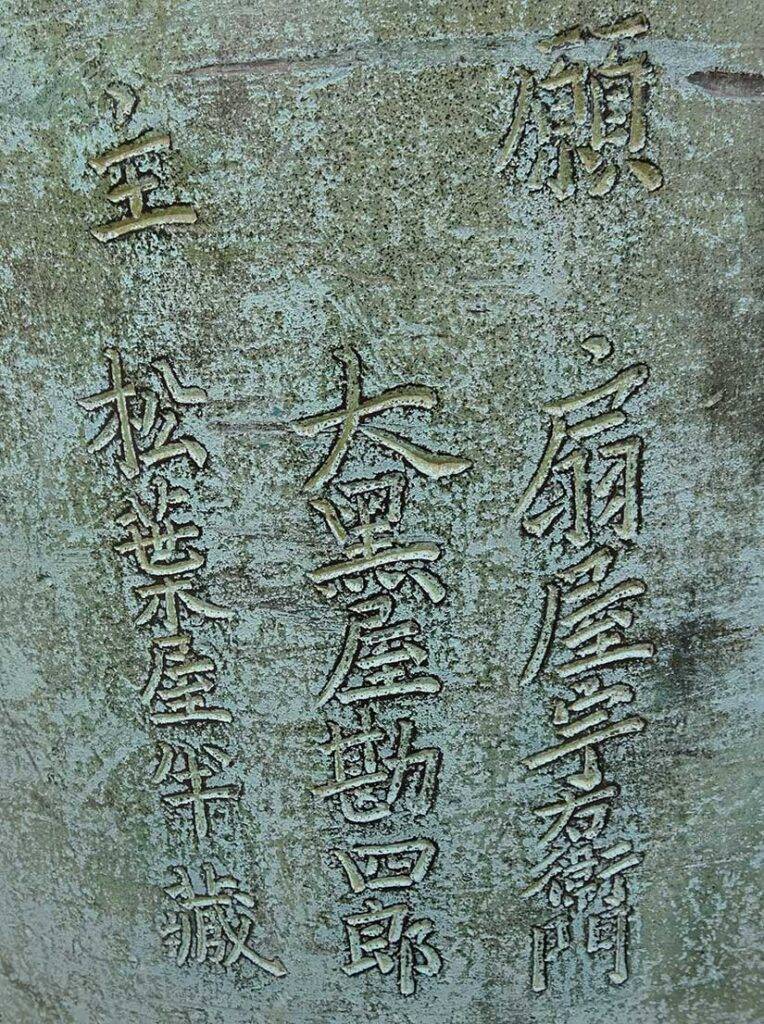

鳥居の柱には新吉原旦那衆等の名前が

◆花魁(おいらん)「松葉屋代々山」の名前も

現在の鳥居は文政4年(1821)に再建され、柱には願主名が刻まれ、世話人・浅草新鳥越の八百屋善四郎、願主・新吉原の扇屋宇右衛門・大黒屋勘四郎・松葉屋半蔵などの名が。

また寄進者名の中には、花魁(おいらん)「松葉屋代々山(よよやま)」の名前も刻まれています。

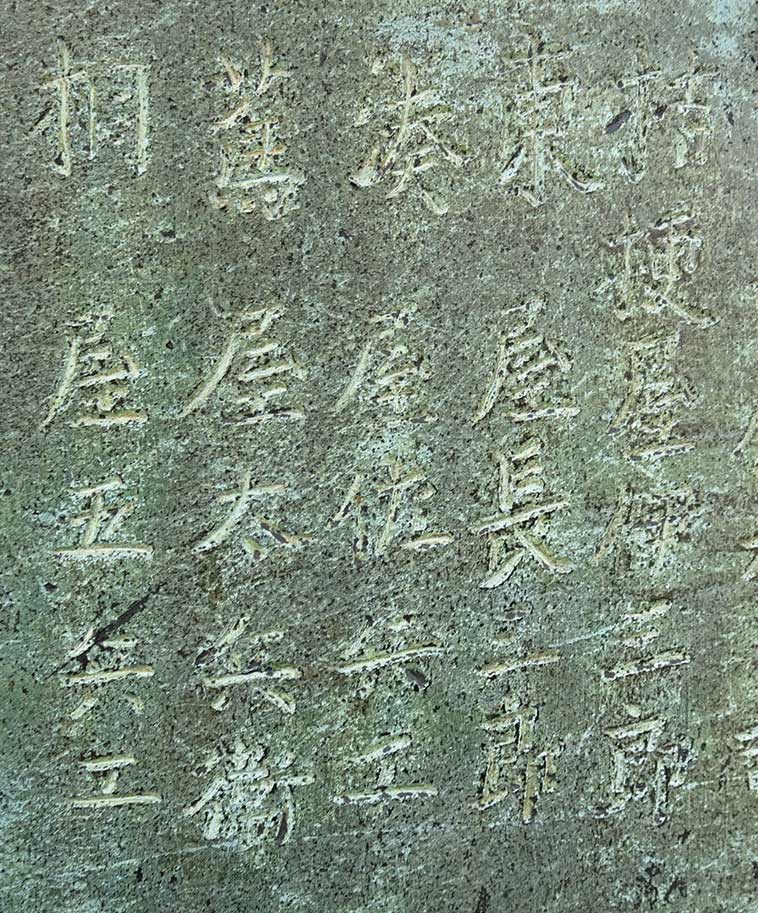

“蔦屋太兵衛”の名前も見られます

◆“蔦屋重三郎”との関係を調べてみました

鳥居の柱には“蔦屋太兵衛”の名前も見られ“蔦屋重三郎”との関係を調べてみました。

重三郎は寛政9年(1797)に亡くなっています。青銅の鳥居が再建された文政4年(1821)の24年前です。

また、遊行寺の「藤沢山日鑑」(藤沢市文書館編)の文化6年(1809)4月3日の条に「〇江戸新吉原仲町蔦屋太兵衛御回向願、銀壱封上ル」と記されています。

重三郎没12年後のことで“蔦屋”ゆかりの人物と考えられますが、詳細は不明です。

かん治さん

「鎌倉検定は1級で お酒は2級を飲んでいまして、プレゼントをいただきますと喜んでサンキュウと言っています」がお決まりの自己紹介。

「鎌倉ガイド」としても活躍する湘南通のアマチュア落語家。