(藤沢駅からバス、バス停「小塚」下車徒歩13分)

功徳山早雲禅寺天嶽院(てんがくいん)は元は真言宗の古寺「不動院」が始まりです。

源頼朝が治承4年(1180)に挙兵して鎌倉を目指す途中、ここに立ち寄り、不動明王に大願成就を祈願したと伝わります。

明応4年(1495)、北条早雲が伽藍の一宇を創建し曹洞宗寺院に改め、虚堂玄白(こどうげんぱく)禅師を迎えて開山としました。

開基は早雲で中興開基は玉縄城主3代北条綱成(つなしげ)・4代氏繁父子です。

山門は徳川光圀が建立したと伝わります

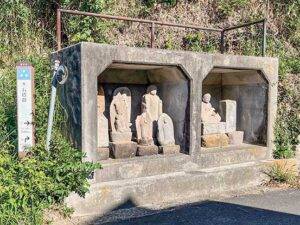

◆山門前の仁王様が睨(にら)みをきかせています

江戸時代に入ると、徳川光貞(8代将軍吉宗の父)が伽藍(がらん)を建立し、その後に水戸徳川家も伽藍の再建をしています。江戸末期の火災により全山が焼失しますが、徳川光圀建立の山門は唯一火災を免れています。山門前には仁王様が睨みをきかせています。

秋には境内で紅葉を楽しめます

◆“千寿の梅”は徳川家康が植えたと伝わります

境内では四季折々の花々が楽しめます。春には梅や桜、そして新緑のモミジ、夏はツツジにアジサイ、秋には山門を入ると美しく染められたモミジの波が良く手入れをされた広い境内を彩ります。

“千寿の梅”は家康が立ち寄った際に植えたと伝わります。

梵鐘(ぼんしょう)の銘文の中に「湘中勝処」の文字がみられます

山門を入った左側には安永3年(1774)の銘をもつ梵鐘があります。

銘文中に「湘中勝処(しょうちゅうのところ)」の文字があり、この時代にすでに「湘中(湘南の中心)」という呼び名があったという貴重な文献として、戦中の供出を免れています。

左側の白壁の塀の前には女夫松(めおとまつ)とよばれるクロマツとアカマツの相生松(あいおいのまつ)があります

かん治さん

「鎌倉検定は1級で お酒は2級を飲んでいまして、プレゼントをいただきますと喜んでサンキュウと言っています」がお決まりの自己紹介。

「鎌倉ガイド」としても活躍する湘南通のアマチュア落語家。