【2025年4月26日号 vol.47】

社会人大学 代表コンサルタントの桑名 伸です。

学校で教えてくれない 社会の授業では、社会の本質を学び、幸せになるための (不幸にならないための)正しい考え方についてお伝えします。

今回の授業は「仕事とは何か①」未来を決める大切なこと

前回の授業は「仕事とは何か」について行いました。

これは仕事をするすべての人、これから社会人になろうとしている就職前の若い人は特に、知っておくべき原理原則といえるレベルの知識です。

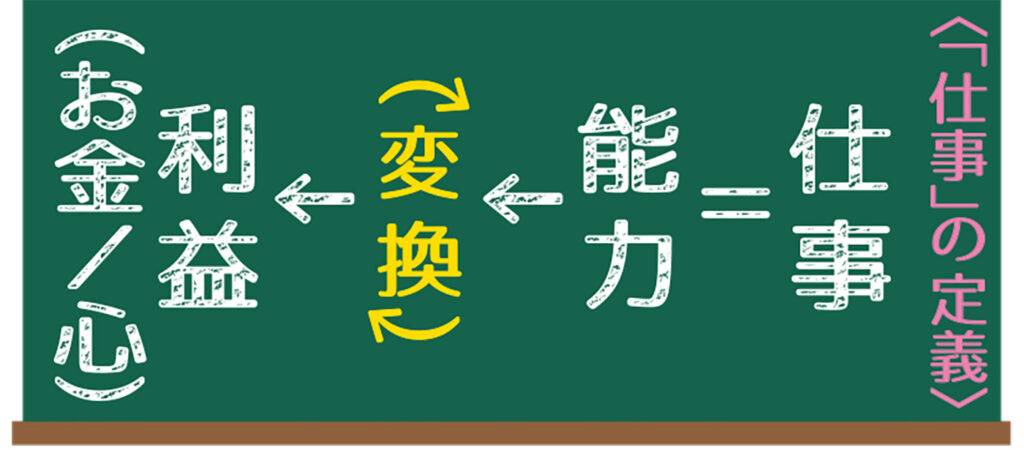

仕事とは「能力を利益に変えること」、また、「利益にはお金の利益と心の利益の2つがあること」

という内容でした。

それを簡単に書き表すと、

となります。

これがどうして大切な原理原則と言えるのかをわかりやすく説明しましょう。

就活生において就活、つまり仕事選び、会社選びは一大イベントですね。今まで守られてきた「学生」という環境から、自ら選択、意思決定を行う「社会人」となり自分の人生を造ることの責任を負うわけですから。

学生→社会人へのパラダイムシフト

言わずもがなこのパラダイムシフトは大きな人生の転換点となります。

自分の将来についての思いを、学生の時の場合と、セグメント別に分けた社会人の場合について表します。

〈学生の場合〉

●●が好き(いい)。●●になりたい。●●になれたらいいなと思う。

というように理想論を語ります。私は若手にそれは「ポエム」でしかない、と厳しめに伝えています。

守られている状態の学生は世の中の現実を知らないので仕方ないことなのかもしれません。

社会人になるとさまざまなパターンに分かれてきます。

〈社会人になって〉

①●●になりたいと思っていたけれど厳しそう。●●なんて甘かった。

現実にぶち当たり、学生時代の感覚との違いに驚くパターン。

「してもらうこと慣れ」をしており、自分で解決する能力が著しく低い。

言われたことをやれば何とかうまく行くということを刷り込まれてしまっているのが原因です

②●●なんて甘かった。まずは頑張って目の前のことをやろう。

現実の厳しさを知り、自分の甘さを目の当たりにするが、社会人になるということはパラダイムシフトが起きることを多少なりとも考えていた。

しかし、その違いの大きさを過小評価(勘違い)していて焦る場合がこれに当たります。

③●●になるのは思った以上に大変だが、やるしかない。

パラダイムシフトの大きさは理解していたが、さらにそれ以上に大きかったという場合。

この場合「大変さ」は理解しているので、努力のレベルを上げて現実との差を埋めることができます。

④●●になるのは大変なのはわかっていたので成長してやっていくだけ。

社会人になることの意味をよく理解している。学生時代から自分で考え行動する経験を持っていた。社会人(先輩など)との交流をもち社会の情報を得ている、などの場合。

ざっくりセグメント分けをするとこのようになります。

この授業に参加している方は就活生ばかりではないでしょう。

社会人や採用する企業側の方もいらっしゃると思いますが、最近の就活生や新人社員は全体的に①と②が多いと感じているのではないでしょうか。

「仕事とは何か」を知ることが重要

ここで最初の「仕事とは何か」について、上記のセグメントに絡めて説明しましょう。

セグメント①の場合、仕事とは「言われたことをやること」という認識が強い場合が多く、何かを言ってくれる、つまり指示してくれるのが当たり前で、それをしっかりやればよいという考え方を持っている場合が多くみられます。

よく聞く「言われたことはやるがそれ以外ができない」というパターンです。仕事についても「指示をもらう」、つまり「してもらう」という形でとらえています。

セグメント②の場合は、「言われたことだけじゃないとは思っていたが、言われたこと以外を考えることができない」、もしくはそういう自分に気づく場合ですね。

「言われていないこと」のレベルをかなり低く見積もってしまっていたわけです。

セグメント③の場合「言われていないこと」のレベル感の若干の勘違いがあっても、それを自分で解決できると思っている状態です。

「できないこと」ではなく「努力すればできること」という意識があります。

セグメント④は「言われていないこと」を実力で「できるようにした」の経験を持っている場合が多いです。もしくはその準備を行って覚悟をもっている場合。

先ほどの黒板の定義を見てみましょう。

仕事とは能力を利益に変えることです。

方程式的に考えると社会人として仕事をして、よりよい利益を得るということは、能力を上げなければ利益にならない。

利益が少なければ「明るい未来は造れない」ということがわかります。

能力を伸ばさなければ「●●になりたい」は実現しないのです。

さて、「能力」を掘り下げて考えた時、

「言われたことをやる」

というのがどういうことなのか。ここが大切なのです。

これが能力なのかどうか。

能力であるのは間違いないのかもしれませんが、それは、

「誰でもできる能力」

と言えるのではないでしょうか。

●●になる

そのためには社会人として自ら考え行動する能力を持つことが大切になります。

それは学生までの間、用意された何かを行う以外の「言われたこと(用意されたこと)以外を考える」「自分で考える」そして「やってみる(行動する)」ということが大切になってきます。

現代社会は自動化が進み、考えなくてもうまくいくように皆さんに見せかけてきますが、現実はそうではありません。

「AIに変わる仕事」などのトピックが目につきますね。

「言われたとおりにやる仕事」どまりではAIに仕事を奪われる可能性が高いでしょう。

皆さんの輝く未来のために若いうちに社会の現実を知り、自らの能力を高めることがとても大切なのです。

学校で教えてくれない社会の授業では今後も「仕事とは」について掘り下げた授業を行っていきます。若手の方も社会人の方も質問やご意見をいただければ幸いです。

社会人大学

代表コンサルタント

桑名 伸

「学校で教えてくれない社会の授業」では、皆さまの取り上げて欲しいテーマや、ご意見、ご感想をお待ちしております。

>>学校で教えてくれない社会の授業ご意見、ご感想投稿フォーム<<