【2025年2月28日号 対談特集】

自分の人生のための“マネーリテラシー”

(お金の知識と活用力)

ファイナンシャルプランナー・秋山友美さんと

社会人大学代表・湘南える新聞社社長桑名伸が語り合う

「安心して人生を謳歌(おうか)したい」。誰もがそうありたいと思っているでしょう。それには切っても切れないのが「お金」です。

「安心できること」も「謳歌できること」も、お金がない、もしくは不安定な状態では手に入れることができません。

改めて「お金」のことを考えてみませんか。

ミドル世代やシニア世代にも活用してほしいお金の知識

お金の話というと、株式投資や金融商品などのさまざまな情報が、いたるところであふれていますが、今回はちょっと違う角度で「誰も教えてくれないお金の勉強」と題して、あまり耳にすることはないけれど、とても大切なお金の知識と活用法、はたまたお金とは何なのかをゆっくりお伝えしていきたいと思います。

◇

この勉強会は、「湘南える」の紙面上でいつも「家計簿コーチング」のコーナーを担当してくださっているファイナンシャルプランナー(FP)の秋山友美さんのご意見を伺えればと思っています。

「家計簿コーチング」では、さまざまな世代に身の回りのお金にまつわる相談に乗っていただいていますが、「誰も教えてくれないお金の勉強」では特にミドル世代やシニア世代にもお金に対する知識をもっと活用してもらえればと考えています。

と申しますのもミドル世代がお金を稼ぐことに集中した結果、シニアになってお金の使い方でつまずいてしまっている事例を見聞きするためです。

お金とは本来安心して人生を謳歌するためのモノだと思うんです。お金は生きていくうえで大事なんだけれども、お金に関するリテラシー(知識と活用力)がないと、お金を持っていても破綻する人は破綻するし、宝くじが当たってもかえって人生がおかしくなってしまうということもよく聞きます。金融商品ではお金が増えることもあればゼロになることもある。

また、金融商品にはさまざまなものがあって、今はNISAもあるけれどそれでうまくいっていますか? もっと深くお金のことを考えませんか? といった問いかけをしながら、お金の正体は何か、お金で何ができるのか、ということを皆さんと考えていきたいと思いました。

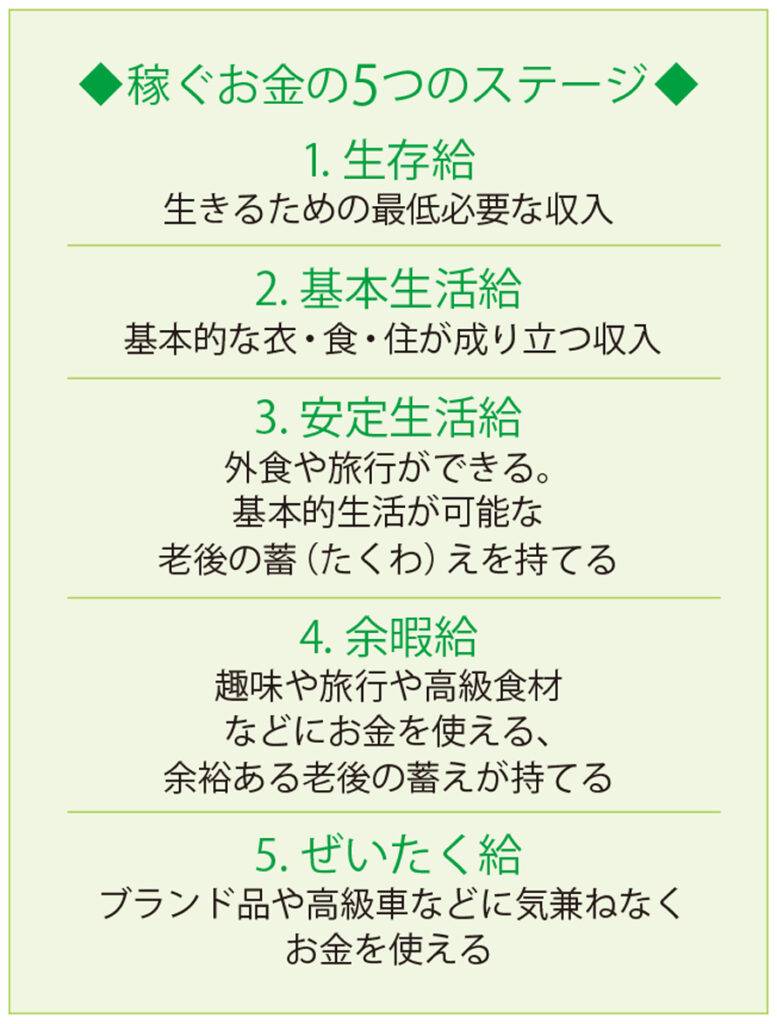

お金の正体をお話しするにあたって、5つの収入のステージについて私の考えを説明させてください(下表)。

例えば、生存給のステージの人と余暇給の人の1万円の価値は違います。

生存給のステージの1万円の価値のほうが大きいと思うんです。

面白い考え方ですね

低いステージにおいてのお金の価値は非常に大きく、生活が成り立つ「安心」が確保できてくる収入ができ、「余暇」や「ぜいたく」のステージになるにつれ、お金の価値は薄まってくると考えます。

余談ですが、ぜいたく給においては、お金は自己承認のバロメーターという扱いをする人も出てきます。それはお金を「自分の社会的地位を確認」するため、中には「自慢」するための道具とする人もいます。良いとか悪いとかではなく、お金の正体は生活をするための「必需品」という面もあり、お金持ちに取っては「自慢できるツール」という側面も持っているということです。

まずは人それぞれ、収入のステージそれぞれにおいてお金の正体はさまざまですから、お金の勉強をしていくには、このステージ別に考える必要があると思います。秋山さんに相談される方は基本生活給から安定生活給の方が多いのではないでしょうか?

コアなカテゴリはおっしゃる通りですが、余暇給やぜいたく給の方もいらっしゃいますね(笑)

ちなみに秋山さんの強みは何でしょうか?

ストレートな質問で恐縮ですが

私はFPを20年ほどやっていますが、金融教育や知識面のテクニカルな部分だけでなく、一番大切にしているのはお金の「使い方」なんです。使い方って生き方に通じるので

そうなんですよね

お金の相談って、人生相談なんですよ

なるほどなるほどー

普段の相談では、もちろんリテラシーとしての最低限の金融知識は欠かせないんですけれども「どう生きたいか=どう使いたいか」が大切だと思っています

んー、なるほど。そうなるとやはりお金のリテラシーというよりはその人の性格の読み解きから入らなければならないことになるのでしょうか?

おっしゃる通りです。

相談ではその人の価値観を大切にしたいと思っています。その人が何を大事にしているかということがすごく大切なことだと思っていて、例えば「食費は平均いくらで何%にしましょう」というのは大嫌いなんです(笑)

よくわかります

例えば、食に対しての価値観に重きを置いていて食にすごく力を入れたい方であれば、その方にとっての食とは先ほど桑名さんがおっしゃられたような「生存のための食」と「余暇のための食」とに分かれると思うんですよね。ですので一般論で平均値やパーセンテージで区切るのではなくその人が生きる上で大切にしているものは何かという視点でのお金の使い方が(相談の)ベースになると思うんです

「いくら稼いだかよりも、どう使ったのか」が人格に表れる

なるほど、何を大切にしていくかが基準なんですよね。

お金基準じゃ本末転倒ですから

ただ、お金をうまく使っていくためには、金融リテラシーが必要です。無いとうまくいかなかったり、それこそSNSなどに影響され、周りの人に引っ張られてしまったりという方もいらっしゃいます。

例えば、節約を重ねてきて億のお金を持っていらしてもお金が無くて不安だというご相談もあったり、高所得でも借金だらけであったりという事例もあります。

そこには土台となるお金のリテラシーが影響していると思うんです。大切なのはその方の使い方や価値観なのだけど、それをかなえるためには金融リテラシーが欠かせないということをお伝えすることを基本方針として私は活動しています

なるほど。

そうか、そういう意味では、ぜいたく給のステージでも金融リテラシー、秋山流でいう「人生リテラシー」が無いと失敗してしまうということですね。

宝くじに当たって不幸になることや、アメリカにおいてスポーツのスーパースターが引退後に8割が破産するなどのニュースも見聞きしています。

まさに人生リテラシー、つまり人生をどう生きるのかということと、収入と支出のトータルを勉強していかないといけないということなんだと思います

私のFPとしての強みは、おそらく金融リテラシーだけではなくて相談者の価値観も同時に見ることができることなのではないかなと思っています。

お金はいくら稼いだのかよりも「どう使ったのか」が、その人のあり方を表しているのではないかと思います

おっしゃる通りですね。

稼ぎを自慢する人は多いですが、使い方を自慢する人は見ないです。あ、いますね。高級車を購入してSNSで自慢する人とか(笑)。あれはSNSで自慢した時点でどうかな? という感じですね。好きな車に乗ることは素晴らしいと思いますがそれを自慢することはいかがなものかと。

多くを稼いでる人の中には、きれいに、賢くお金を使うことを考えずに、さらにお金を求めることを考える人が多い気がします。

FPというとお金をどう増やすかとか、どういう金融商品がおすすめとかだと思っていましたが、秋山さんは相談者にとって豊かな生活をするためのプランナーという感じですね。

ファイナンシャルプランナーではなく人生プランナーという感じです(笑)。素晴らしいと思います

ありがとうございます。

一番大切なのはどう生きるかです。そのために必要なのがお金です。それを忘れてはいけません。

お金は「どう生きるか」の大事な手段の一つです。でもすべてではないでしょう。幸せになるためのツールです。ツールにとらわれて主役を忘れないようにしたいですね

そうですね。

自分の人生をどうしたいか。自分の人生これから何が起きるだろうと考えることも大切ですね。

そしてどう生きていくのかとそれにはいくら必要なのかを一緒に考える…、生き方とお金の両方を考え人生設計のお手伝いをしているのが秋山さんなんですね

人生を見据えてお金を使う

人生設計をするには先を見据えることが大切です。お金だけではなく。

例えば仕事で肩書を持っていた人が退職してみると周りに誰もいなかったり、子育てが終わってみたら夫婦の共通言語が無かったり

それはよく聞きます

「お金」だけでなく「時間」を何に使うかも同時に考えられる勉強をしていきたいですね

それは非常に大切なことだと思います

秋山さんのやり方、つまり手法はどういう感じですか?

湘南えるの連載を「家計簿コーチング」としたのは、私がもともとコーチングスキルを学んでからFPになったからです。

私がいくら言ったところで相談者が自分自身で「やる」と言わないと何も変わらないことが分かっているので、質問で相談者の考え方を引き出すようにしています

なるほど。

自分で決めないとサボっちゃいますからね

湘南えるの紙面でもこの手法を使えるといいのですが、紙面だとこちらからの発信になってしまうのでなかなか難しいな、と思いながらお話を伺ってます。紙面でどういう形で表せるかは課題ではないかと思います

でも湘南えるの読者の皆さんは非常に人生に対しての意識が高い方が多いんですよ。アンケートを見てください(※ページ最下部)。人生を大切に考えられている方がほとんどです

あら、本当ですね。素晴らしい

お金のリテラシー格差により悩みはさまざま

ところで秋山さんのお客さまはどのような方が多いのですか?

さまざまなので一概に言うのは難しいですが、今多いと感じるのは「とにかく不安だ」という方です。今までよりも不確実性が高くなっている中、以前のように学校に行って就職をして終身雇用で、というようなモデルがなくなりつつあり、将来をイメージしにくいからこそ不安で不安で…、という方がいらっしゃいます

わかる気がします

有料相談ということもあるのか、いらっしゃる方は比較的ご自身で既になんらかの対策をおこなっている方が多いです。ただ、30、40代で資産に余裕のある方がいらっしゃる反面、70過ぎて気づいたら資産がこれしかなくてどうしようというギリギリの方もいます

んー、大変ですね。

それでも相対的にどういう方が多いのでしょうか

私のところに来られるお客さまは、お金が貯まらないというよりは持っているけど不安だという方が多いんです。

例えば何千万も貯蓄があるのに家族で旅行に行くのは3年に1回にしていますといった方もいます。3年経ったら子供は成長してしまって、もう一緒に行けなくなっているかもしれないですよね

不安でお金を貯め込むのはわかりますが、何のために貯めているかわからない事例ですね。

人生のためのお金になっていない

そうなんですよね。ご本人が使い方を決めきれずに「どこまで使ったらいいでしょうか」という使い方の相談をされることもあります

なるほどー。

そうであれば一つの軸を提示してあげられるのが良いかもしれませんね。自分で決めるのが怖いのでしょう。自分のお金だけど自分で責任をとりたくない、自分で判断して失敗したという結果を味わいたくない…、という感じでしょうか

そうかもしれないですね

でもちょっとした助言で、それを手助けできればいいですね

そうですね

秋山さんにご相談された効果はどうですか?

いきなり直球ですみません

相談内容と状況にもよりますが。貯蓄や運用と使い方のメリハリを利かせるようになり価値を感じてくださっている方は多いです

不安でお金を使えない人が安心してお金を使えるようになるのは、人生がすごくよくなることですからね

一番大切なのは人生ですから

ありがとうございました。湘南えるで「誰も教えてくれないお金の勉強会」を今後も取り上げていきますので、秋山さんのお力とご協力をよろしくお願いします

こちらこそよろしくお願いします

あなたにとってお金とは?

(1月11日号読者アンケート結果より掲載)

⚫必要ではあるが、それだけに目を取られないようにしたいもの

⚫あればいいかな(笑)

⚫人生を円滑に動かしていくための油のようなもの。増やしていくのは楽しいけれど、なくなるときはあっという間になくなるから、油断ならない存在でもあります

⚫大切なもの、心のゆとりになつがるもの

⚫貯めるだけじゃなく使うもの

⚫自分へのご褒美を与えられる資源

⚫精神の安定

⚫確実な未来の助け

⚫一生懸命働いた対価、大事

⚫なくてはならない毎日の糧

⚫安心感につながるモノ

⚫なければ不安、あれば安心。頑張った対価

⚫生活を豊かにするための味付け

⚫心の安心

⚫生涯絶対必要なもの

⚫賢く貯めて、上手に使うもの

⚫稼いだ額より使い道で良し悪しになるもの

⚫幸せになる原料

⚫ありすぎてもなさすぎても困る必要なもの

⚫「経験」するための手段

⚫金は大事。現在も多少の運用はしているものの、将来を考えると更に運用について学びたいと考えています

⚫憧れ

⚫生活に欠かせないもの。必要以上に追及するものではないが、なくてはならないし幸せになるために重要なもの

⚫選択肢をふやすもの

⚫老後に必要なもの

⚫お小遣い

⚫仕事の対価

⚫命

⚫気持ちにゆとりを持たせてくれる

⚫人生をもっと楽しめるチケットです

⚫大切なもの

⚫生きるための基盤

⚫無駄遣いをしない!!

⚫人生を楽しむための必需品

⚫心豊かに生きるための道具です

⚫自分の自由度を高めるもの

⚫豊かにしてくれるもの

⚫心のゆとり、感謝の代替えのひとつ

⚫生きる糧

⚫なくてはならないけど、執着しすぎてはいけないもの

⚫慎ましく暮らせるだけあれば良い

⚫一人で働いて稼がないと自分のものではない金銭で真面目に人間社会のルールを守って働いているからこそ、きちんと給料を払わない会社や上司や同僚の態度が許せない時もあり、時間を拘束されてあくせく働いた実感を、手元にきちんと入金として目で確認したい金額

⚫どれだけあっても欲しいもの

⚫好きな事をやる手段

⚫生きるために必要なもの

⚫安心を得るもの

⚫生活する上で欲しい物を交換する手段(食品等も含めて)

⚫高齢になっても両親の介護もお金があれば手厚い介護ができる。悲しい

⚫生活費と夢を買うため

⚫無理なく増やしたい

⚫使うのは早いが貯めるのは大変なもの

⚫生きて行くうえで必要不可欠なもの。と同時に人生を狂わせるものでもある

⚫自分の時間の対価(働いているので)

⚫人生のゆとり

⚫重要だがとらわれないもの

⚫生活や人生を楽しむために、まー必要な物

⚫生きるための基本

⚫たくさんなくてもいいけど少しは老後の安心に

⚫魔物。稼ぐ、使う、貯める全てに潜んでいる。人格が出てしまう

⚫必要だけど振り回されてはいけないもの

⚫なくてはならないものだけれど、生き方を問われているもの