“極楽寺切通”は鎌倉の防御拠点

【2025年4月26日号】鎌倉は三方が山で、南は海に囲まれた天然の要害の地です。しかし、外部との往来には険しい峠を越える必要があり、そのために山や丘陵を切り開いて「切通(きりどおし)」をつくりました。

明治初期に“耕余塾”が開かれました

【2025年4月12日号】明治初期に藤沢羽鳥村の名主・三觜八郎右衛門(みつはしはちろうえもん)は漢学者小笠原東陽を招き、私塾読書院(とくしょいん)を開きました。

伊勢山公園(藤沢)は桜の名所です

【2025年3月22日号】伊勢山公園は眼下に東海道を見下ろし、また江の島・相模湾や藤沢市街を望む景勝の地です。かつては、山腹に伊勢神宮の分霊をご祭神とする神明宮が祀(まつ)られていたので通称「お伊勢山」と呼ばれています。

大庭城は扇谷上杉氏の築城です

【2025年3月8日号】大庭城跡(藤沢市)は令和3年(2021)に藤沢市史跡に指定されています。“大庭城”は室町時代に相模国の守護・扇谷上杉氏の上杉朝昌(ともまさ)が城を守っていたことが判明しており、扇谷上杉氏が築城したと推察されています。

青銅鳥居「江嶋大明神」の制作者は

【2025年2月25日号】平成26年(2014)夏、江島神社の青銅鳥居にかかる「江嶋大明神」の扁(へん)額が修復されました。その際に扁額裏面に次の刻字が確認され、藤沢市郷土歴史課に報告されています。「昭和九年四月改修 社司 相原直八郎。正五位勲五等 水谷銕也 謹作他」と記されています。

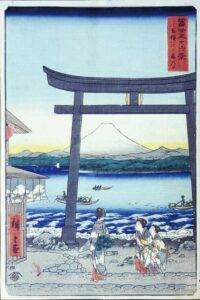

江島神社「青銅の鳥居」の見どころ

【2025年2月8日号】浮世絵「冨士三十六景 相模江之島入口」は歌川広重作です。江島神社の青銅の鳥居の奥に富士山が描かれていて、実際にはありえない構図ですが広重は「江の島と富士山」のセットの画面構成を優先して見る側を楽しませてくれています。青銅の鳥居の見どころを紹介します。

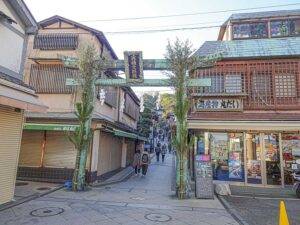

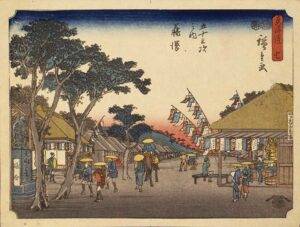

浮世絵の“江島神社”と“遊行寺”

【2025年1月25日号】遊行寺惣門前に架かる大鋸橋(現・遊行寺橋)の傍らには、明治初頭まで江島神社の“一の鳥居”が建てられていました。歌川広重作の浮世絵“東海道五拾三次内藤沢”にも描かれています。この鳥居が江島神社へ参詣する江の島道の起点でした。

遊行寺(藤沢市)は徳川家と深い縁が

【2025年1月11日号】東海道藤沢宿の古刹(こさつ)・遊行寺は徳川家と深い縁があります。徳川家康は江戸に拠点をおいた直後に遊行寺へ百石の寺領を寄進し、また幕府は歴代遊行上人に対して馬五十疋(ひき)という伝馬朱印状を与え、遊行寺との関わりを深めます。本堂裏手に鎮座する宇賀神社を「御先祖徳阿弥公」建立の祖廟と位置付けています。

仮粧坂(化粧坂/鎌倉市)は国指定史跡です

【2024年12月7日号】鶴岡八幡宮前から窟(いわや)小路を進み寿福寺前で右折する武蔵大路は、仮粧坂(けわいざか)を通り、梶原を経て藤沢に向かいます。