龍口明神社の五頭龍大明神の伝説

2023年12月6日

【2023年12月9日号】“龍口明神社”(鎌倉市)のご祭神は「玉依姫命(たまよりひめ)」と「五頭龍(ごずりゅう)大明神」の2柱。玉依姫命は初代神武天皇の母君で龍神として尊崇されました。

久能山東照宮は国宝です

2023年11月8日

【2023年11月11日号】久能山東照宮の御祭神は徳川家康で、相殿に豊臣秀吉、織田信長がまつられています。社殿は2代将軍秀忠の命で元和2年(1616)5月着工、同3年12月に至るわずか1年7カ月という短期間に造営されました。

円覚寺“舎利殿”は国宝です

2023年10月25日

【2023年10月28日号】円覚寺の舎利殿(しゃりでん)には源実朝が宋(中国)の能仁寺に使いを出していただいた「佛牙(ぶつげ)舎利」というお釈迦様の歯(上顎右牙)がまつられています。

円覚寺は殉死者の敵味方供養で創建

2023年10月4日

【2023年10月7日号】鎌倉五山第二位の円覚寺は第8代執権北条時宗が、二度にわたる蒙古襲来による殉死者を敵味方の区別なく平等に弔うために弘安5年(1282)に創建しました。

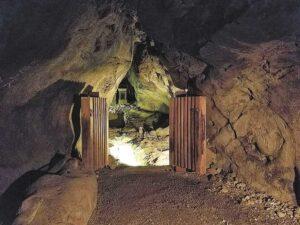

“江の島岩屋”の龍神

2023年9月20日

【2023年9月23日号】“江の島岩屋”は約6000年前から、海中で断層に沿って波が掘り進んでできたもので、地震により島全体が隆起し今のような地形になりました。

“江の島岩屋”は今年で再開30周年

2023年9月6日

【2023年9月9日号】“江の島岩屋”(藤沢市)は昭和46年(1971)に岩崩れがあり、長期間、鉄条網で閉鎖されていました。その後総工費約14億円をかけ平成5年(1993)に再開し、今年は30周年になります。

片瀬諏訪神社は創建1300年です

2023年8月28日

【2023年8月26日号】片瀬諏訪神社(藤沢市)は養老7年(723)の創建で今年で1300年になります。信濃国諏訪大社から最古の御分霊として上下両社に勧請(かんじょう)し鎮座されました。